知をひらく人たち第3回「柴田南雄」レポート

Array

(

[ID] => 1883

[id] => 1883

[title] => DSC07113リサイズ

[filename] => c090eb2b8b197e2b11857a18477ba528.jpg

[filesize] => 330332

[url] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c090eb2b8b197e2b11857a18477ba528.jpg

[link] => https://hillsideterrace.com/events/629/dsc07113%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba/

[alt] =>

[author] => 2

[description] =>

[caption] =>

[name] => dsc07113%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba

[status] => inherit

[uploaded_to] => 629

[date] => 2017-07-23 06:41:35

[modified] => 2017-07-23 06:42:28

[menu_order] => 0

[mime_type] => image/jpeg

[type] => image

[subtype] => jpeg

[icon] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-includes/images/media/default.png

[width] => 1300

[height] => 900

[sizes] => Array

(

[thumbnail] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c090eb2b8b197e2b11857a18477ba528-300x300.jpg

[thumbnail-width] => 300

[thumbnail-height] => 300

[medium] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c090eb2b8b197e2b11857a18477ba528-900x623.jpg

[medium-width] => 900

[medium-height] => 623

[medium_large] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c090eb2b8b197e2b11857a18477ba528-768x532.jpg

[medium_large-width] => 768

[medium_large-height] => 532

[large] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c090eb2b8b197e2b11857a18477ba528.jpg

[large-width] => 1300

[large-height] => 900

[1536x1536] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c090eb2b8b197e2b11857a18477ba528.jpg

[1536x1536-width] => 1300

[1536x1536-height] => 900

[2048x2048] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c090eb2b8b197e2b11857a18477ba528.jpg

[2048x2048-width] => 1300

[2048x2048-height] => 900

[shop_thumbnail] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c090eb2b8b197e2b11857a18477ba528-1140x456.jpg

[shop_thumbnail-width] => 1140

[shop_thumbnail-height] => 456

[shop_thumbnail_small] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c090eb2b8b197e2b11857a18477ba528-570x278.jpg

[shop_thumbnail_small-width] => 570

[shop_thumbnail_small-height] => 278

[space_thumbnail] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c090eb2b8b197e2b11857a18477ba528-960x540.jpg

[space_thumbnail-width] => 960

[space_thumbnail-height] => 540

[rect_thumbnail] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c090eb2b8b197e2b11857a18477ba528-640x443.jpg

[rect_thumbnail-width] => 640

[rect_thumbnail-height] => 443

) )  Array

(

[ID] => 1875

[id] => 1875

[title] => DSC07094リサイズ

[filename] => c29bdc7d219f16a9b8c8a91af8b5242f.jpg

[filesize] => 810952

[url] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c29bdc7d219f16a9b8c8a91af8b5242f.jpg

[link] => https://hillsideterrace.com/events/629/dsc07094%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba/

[alt] =>

[author] => 2

[description] =>

[caption] =>

[name] => dsc07094%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba

[status] => inherit

[uploaded_to] => 629

[date] => 2017-07-23 06:01:46

[modified] => 2017-07-23 06:01:59

[menu_order] => 0

[mime_type] => image/jpeg

[type] => image

[subtype] => jpeg

[icon] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-includes/images/media/default.png

[width] => 2756

[height] => 1875

[sizes] => Array

(

[thumbnail] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c29bdc7d219f16a9b8c8a91af8b5242f-300x300.jpg

[thumbnail-width] => 300

[thumbnail-height] => 300

[medium] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c29bdc7d219f16a9b8c8a91af8b5242f-900x612.jpg

[medium-width] => 900

[medium-height] => 612

[medium_large] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c29bdc7d219f16a9b8c8a91af8b5242f-768x522.jpg

[medium_large-width] => 768

[medium_large-height] => 522

[large] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c29bdc7d219f16a9b8c8a91af8b5242f-1600x1089.jpg

[large-width] => 1600

[large-height] => 1089

[1536x1536] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c29bdc7d219f16a9b8c8a91af8b5242f.jpg

[1536x1536-width] => 1536

[1536x1536-height] => 1045

[2048x2048] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c29bdc7d219f16a9b8c8a91af8b5242f.jpg

[2048x2048-width] => 2048

[2048x2048-height] => 1393

[shop_thumbnail] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c29bdc7d219f16a9b8c8a91af8b5242f-1140x456.jpg

[shop_thumbnail-width] => 1140

[shop_thumbnail-height] => 456

[shop_thumbnail_small] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c29bdc7d219f16a9b8c8a91af8b5242f-570x278.jpg

[shop_thumbnail_small-width] => 570

[shop_thumbnail_small-height] => 278

[space_thumbnail] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c29bdc7d219f16a9b8c8a91af8b5242f-960x540.jpg

[space_thumbnail-width] => 960

[space_thumbnail-height] => 540

[rect_thumbnail] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c29bdc7d219f16a9b8c8a91af8b5242f-640x435.jpg

[rect_thumbnail-width] => 640

[rect_thumbnail-height] => 435

) )

Array

(

[ID] => 1875

[id] => 1875

[title] => DSC07094リサイズ

[filename] => c29bdc7d219f16a9b8c8a91af8b5242f.jpg

[filesize] => 810952

[url] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c29bdc7d219f16a9b8c8a91af8b5242f.jpg

[link] => https://hillsideterrace.com/events/629/dsc07094%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba/

[alt] =>

[author] => 2

[description] =>

[caption] =>

[name] => dsc07094%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba

[status] => inherit

[uploaded_to] => 629

[date] => 2017-07-23 06:01:46

[modified] => 2017-07-23 06:01:59

[menu_order] => 0

[mime_type] => image/jpeg

[type] => image

[subtype] => jpeg

[icon] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-includes/images/media/default.png

[width] => 2756

[height] => 1875

[sizes] => Array

(

[thumbnail] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c29bdc7d219f16a9b8c8a91af8b5242f-300x300.jpg

[thumbnail-width] => 300

[thumbnail-height] => 300

[medium] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c29bdc7d219f16a9b8c8a91af8b5242f-900x612.jpg

[medium-width] => 900

[medium-height] => 612

[medium_large] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c29bdc7d219f16a9b8c8a91af8b5242f-768x522.jpg

[medium_large-width] => 768

[medium_large-height] => 522

[large] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c29bdc7d219f16a9b8c8a91af8b5242f-1600x1089.jpg

[large-width] => 1600

[large-height] => 1089

[1536x1536] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c29bdc7d219f16a9b8c8a91af8b5242f.jpg

[1536x1536-width] => 1536

[1536x1536-height] => 1045

[2048x2048] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c29bdc7d219f16a9b8c8a91af8b5242f.jpg

[2048x2048-width] => 2048

[2048x2048-height] => 1393

[shop_thumbnail] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c29bdc7d219f16a9b8c8a91af8b5242f-1140x456.jpg

[shop_thumbnail-width] => 1140

[shop_thumbnail-height] => 456

[shop_thumbnail_small] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c29bdc7d219f16a9b8c8a91af8b5242f-570x278.jpg

[shop_thumbnail_small-width] => 570

[shop_thumbnail_small-height] => 278

[space_thumbnail] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c29bdc7d219f16a9b8c8a91af8b5242f-960x540.jpg

[space_thumbnail-width] => 960

[space_thumbnail-height] => 540

[rect_thumbnail] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/c29bdc7d219f16a9b8c8a91af8b5242f-640x435.jpg

[rect_thumbnail-width] => 640

[rect_thumbnail-height] => 435

) )  Array

(

[ID] => 1876

[id] => 1876

[title] => DSC07116リサイズ

[filename] => 7134a393614e8707ab224058964335eb.jpg

[filesize] => 225456

[url] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/7134a393614e8707ab224058964335eb.jpg

[link] => https://hillsideterrace.com/events/629/dsc07116%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba/

[alt] =>

[author] => 2

[description] =>

[caption] =>

[name] => dsc07116%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba

[status] => inherit

[uploaded_to] => 629

[date] => 2017-07-23 06:01:52

[modified] => 2017-07-23 06:41:49

[menu_order] => 0

[mime_type] => image/jpeg

[type] => image

[subtype] => jpeg

[icon] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-includes/images/media/default.png

[width] => 1300

[height] => 910

[sizes] => Array

(

[thumbnail] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/7134a393614e8707ab224058964335eb-300x300.jpg

[thumbnail-width] => 300

[thumbnail-height] => 300

[medium] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/7134a393614e8707ab224058964335eb-900x630.jpg

[medium-width] => 900

[medium-height] => 630

[medium_large] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/7134a393614e8707ab224058964335eb-768x538.jpg

[medium_large-width] => 768

[medium_large-height] => 538

[large] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/7134a393614e8707ab224058964335eb.jpg

[large-width] => 1300

[large-height] => 910

[1536x1536] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/7134a393614e8707ab224058964335eb.jpg

[1536x1536-width] => 1300

[1536x1536-height] => 910

[2048x2048] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/7134a393614e8707ab224058964335eb.jpg

[2048x2048-width] => 1300

[2048x2048-height] => 910

[shop_thumbnail] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/7134a393614e8707ab224058964335eb-1140x456.jpg

[shop_thumbnail-width] => 1140

[shop_thumbnail-height] => 456

[shop_thumbnail_small] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/7134a393614e8707ab224058964335eb-570x278.jpg

[shop_thumbnail_small-width] => 570

[shop_thumbnail_small-height] => 278

[space_thumbnail] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/7134a393614e8707ab224058964335eb-960x540.jpg

[space_thumbnail-width] => 960

[space_thumbnail-height] => 540

[rect_thumbnail] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/7134a393614e8707ab224058964335eb-640x448.jpg

[rect_thumbnail-width] => 640

[rect_thumbnail-height] => 448

) )

Array

(

[ID] => 1876

[id] => 1876

[title] => DSC07116リサイズ

[filename] => 7134a393614e8707ab224058964335eb.jpg

[filesize] => 225456

[url] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/7134a393614e8707ab224058964335eb.jpg

[link] => https://hillsideterrace.com/events/629/dsc07116%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba/

[alt] =>

[author] => 2

[description] =>

[caption] =>

[name] => dsc07116%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba

[status] => inherit

[uploaded_to] => 629

[date] => 2017-07-23 06:01:52

[modified] => 2017-07-23 06:41:49

[menu_order] => 0

[mime_type] => image/jpeg

[type] => image

[subtype] => jpeg

[icon] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-includes/images/media/default.png

[width] => 1300

[height] => 910

[sizes] => Array

(

[thumbnail] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/7134a393614e8707ab224058964335eb-300x300.jpg

[thumbnail-width] => 300

[thumbnail-height] => 300

[medium] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/7134a393614e8707ab224058964335eb-900x630.jpg

[medium-width] => 900

[medium-height] => 630

[medium_large] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/7134a393614e8707ab224058964335eb-768x538.jpg

[medium_large-width] => 768

[medium_large-height] => 538

[large] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/7134a393614e8707ab224058964335eb.jpg

[large-width] => 1300

[large-height] => 910

[1536x1536] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/7134a393614e8707ab224058964335eb.jpg

[1536x1536-width] => 1300

[1536x1536-height] => 910

[2048x2048] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/7134a393614e8707ab224058964335eb.jpg

[2048x2048-width] => 1300

[2048x2048-height] => 910

[shop_thumbnail] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/7134a393614e8707ab224058964335eb-1140x456.jpg

[shop_thumbnail-width] => 1140

[shop_thumbnail-height] => 456

[shop_thumbnail_small] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/7134a393614e8707ab224058964335eb-570x278.jpg

[shop_thumbnail_small-width] => 570

[shop_thumbnail_small-height] => 278

[space_thumbnail] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/7134a393614e8707ab224058964335eb-960x540.jpg

[space_thumbnail-width] => 960

[space_thumbnail-height] => 540

[rect_thumbnail] => https://hillsideterrace.com/admin/wp-content/uploads/2017/06/7134a393614e8707ab224058964335eb-640x448.jpg

[rect_thumbnail-width] => 640

[rect_thumbnail-height] => 448

) )

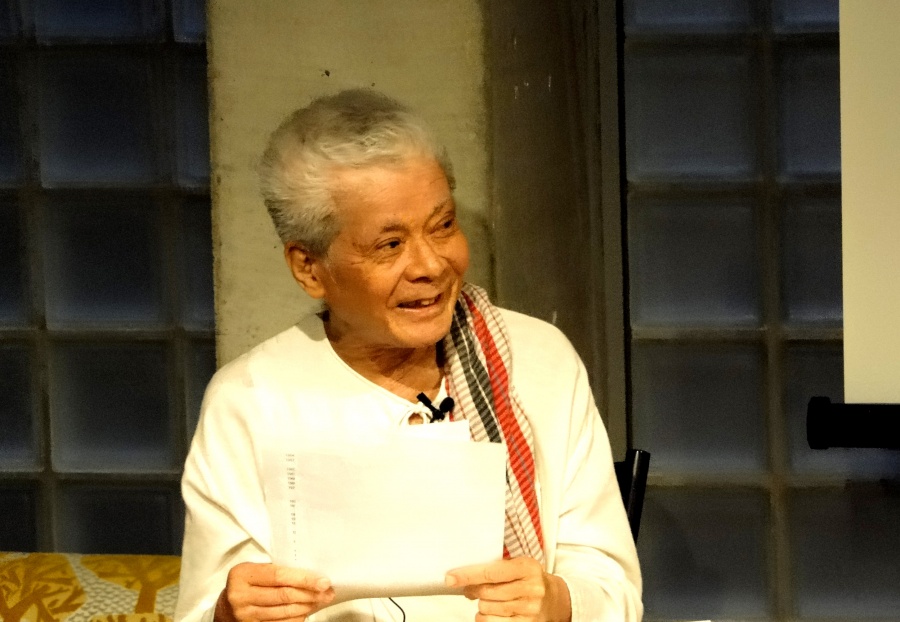

北川フラムの対談シリーズ「知をひらく人たち」第2回は、昨年、生誕100年没後20年の記念コンサートが全国で開催され、その仕事のスケールの大きさと奥深さに再評価が高まる作曲家・柴田南雄さんをめぐり、十代の頃から柴田さんに師事し、半世紀近く柴田さんの仕事を見続け、支えとしてきたという高橋悠治さんをゲストに迎えて行われた。

最初に北川さんから、今回のセミナー開催の経緯が説明された。高橋さんの仕事に刺激を受け、それを指針としてきた北川さんは、高橋さんを通して柴田さんを知った。箏の沢井一恵さんの作曲を柴田さんに委嘱したこともあった。しかし、昨年11月、サントリーホールで開かれた山田和樹指揮の記念コンサートで、その存在は大きな衝撃となった。新潟県の中山間地・越後妻有でのアートによる地域づくりのなかで、地域の人たちとの協働、伝統との関わり、多様な人たちにひらかれた参加のあり方を自らが試行錯誤する中で直面していった課題に、40年以上も前に取り組んでいる人がいたことの驚き。しかもそれがわらべ唄や民謡の収集の先にあったこと。さらにその人は戦後、日本に最先端の現代音楽を紹介してきた人だったこと。時代の音楽を独自の方法で切りひらいた柴田南雄という人の仕事、そして生き方を、悠治さんを通して学び、共有したいと思ったことが、今回のセミナーをもつに至ったことが語られた。

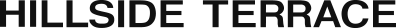

その紹介を受けて、高橋さんは、CD/DVDで再現された映像や音源を使い、年譜をたどりながら、柴田さんの生涯と仕事を丁寧に繙いていった。

学者の家系に生まれ、音楽の道を選んだ柴田さんは、「音楽を始めた頃に戦争が始まり、数年の中断を経て、再び世界に開かれた時に音楽を急いでやりなおした世代」に属する。1946年、仲間とグループ「新声会」をつくり、作曲家デビュー。当時のサンプルとして高橋さんが紹介した「優しき歌」は、立原道造の詩に曲をつけた作品である。戦争の時代の雰囲気とは対極の明るさ、別の形の秩序、軽井沢の土地のイメージと重なる透明感がある立原の詩を柴田さんは好んだ。それまでの日本の作曲家にとっての作曲が「歌」をつくることであったように柴田さんも「歌」をつくったが、そこには和音の使い方、転調の仕方等に音楽的な新しさがあり、「日本語」へのこだわりがあった。

1950年代に始まる「前衛の時代」、柴田さんは、ヨーロッパの最先端の現代音楽を学んで紹介すると同時に、新しい方法を取り入れた音楽的実験を重ねていく。その代表作として高橋さんがDVDで紹介したのは、「北園克衛による三つの詩」のひとつ「黒い距離」(1957)だった。前衛詩人・北園の詩の抽象的な構成にふさわしく、12音技法等、当時の最先端のスタイルが用いられている。学ぶことはあっても、その方法で実際に曲をつくる作曲家は他にほとんどいなかった。60年代、柴田さんはいろいろな音の模索を続けるが、それを日本でやることは啓蒙的であることから免れえず、作品も少なかった。

そして1968年、政治・社会思想の変わり目の年の翌年、柴田さんは東京芸大教授を辞し、民俗芸能の採集旅行を始める。1971年に「骸骨理論」を発表、その理論に基づき日本の民俗音楽を分析し、「民俗芸能のコンサート化」ともいうべき「シアターピース」をつくりあげていく。それは、さまざまなスタイル、時代・地域の異質なものが演奏の場で集まり、出合い、違う形を考えていくという方法だった。そこでは、作曲は個人の表現、自己表現ではもはやなくなる。高橋さんは1993年発表の「銀河街道」と、シアターピースの始まりとなった「追分節考」(1973)、それぞれの断片をDVDで紹介していった。シアターピースとは、あらわれ方は違うが、「1970年」という時代と並行して行われた試みであり、日本のそれまでの音楽理論への批判、「音楽についての音楽」でもあった。しかし、柴田さんはそれさえも半歩引いて見ていたと高橋さんは指摘した。

果たして柴田さんがやったことは、音楽の中では受け継がれない、それを受け継ぐためには、場を拡げ、音楽から離れた場をどう設定するかを考えなければならない、と高橋さんは言う。シアターピースを単なるレパートリーのひとつとしてただ演ずるのではなく、違うコーラスとしてやることが、これからの課題なのだ。

1970年を知らない若い参加者からの質問に答える形で、高橋さんは、合理主義の限界や進歩史観の支配への反発が社会を揺り動かした1970年前後から柴田さんが新しい取り組みを行っていったように、91年のソ連崩壊を経て、アメリカの覇権、日本経済の崩壊が始まっている今、その崩壊のなかから何が生まれてくるのかを探らなければいけない、モデルがなくなったなかで、たくさんの可能性をどうつなげていくのか、その方法を見つけていく楽しみが私たちにはある、それが柴田南雄のやったことを引き継ぐことなのだ、と語った。

また、参加していた複雑系科学者・池上高志さん(「知をひらく人たち」第5回ゲスト)からの「時代と場にspecifyされた表現は普遍性を持ち得るのか」という問いに対しては、「〝普遍性”が何かを問うのではなく、そこに何を見るかということが次をひらく」と高橋さんは答えた。

会場には、シアターピースの台本作者であり、公私のパートナーだった純子夫人をはじめ、生前の柴田さんと近しかった人、その音楽を愛した人、放送を通して穏やかで明晰な解説に親しんだ人、合唱団でその曲を歌った人、これから柴田さんの音楽を知ろうとする若い人など、多様な人々が集った。

柴田さんは先駆者だった。柴田さんが遺したさまざまな思考がこれからどのように分かち合われ、試行の可能性がどのような場で展開されていくのか――。そうした期待が、淡々とした、しかし、ひとつひとつの言葉に多くが凝縮された高橋さんの語りから感じられた密度の濃い一時間半だった。