目利きが語る“私の10冊”

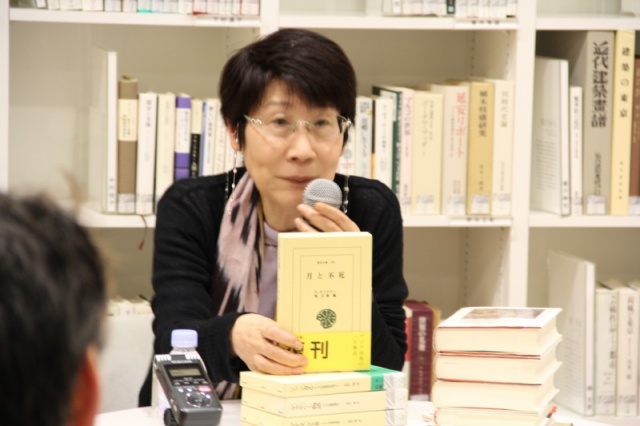

第20回津島佑子(作家)

- SEMINAR

- 募集終了

このイベントは終了しました

| 出演 | 津島佑子(作家) |

|---|---|

| 会場 | ヒルサイドライブラリー(ヒルサイドテラスF棟) |

| 日時 | 2012年6月5日(火) 19:00-20:30 |

| 定員 | 50名(要予約) |

| 会費 | 一般2,000円 クラブヒルサイド会員/学生1,000円 |

| 主催・問合せ | クラブヒルサイド事務局 TEL: 03-5489-1267 (11:00-21:00 月曜休) FAX: 03-5489-1269 E-MAIL : info@clubhillside.jp |

出演

津島佑子(つしま・ゆうこ)

1947(昭和22)年、東京生れ。白百合女子大学英文科卒。在学中より「文芸首都」「三田文学」に参加。『草の臥所』(泉鏡花文学賞)、『寵児』(1978年女流文学賞)、『光の領分』(1979年野間文芸新人賞)、『黙市』(1983年川端康成文学賞)、『夜の光に追われて』(1987年読売文学賞)、『風よ、空駆ける風よ』(1995年伊藤整文学賞)、『火の山――山猿記』(1998年谷崎潤一郎賞、野間文芸賞)、『笑いオオカミ』(2001年大佛次郎賞)、『ナラ・レポート』(2005年芸術選奨文部科学大臣賞、紫式部文学賞)、『黄金の夢の歌』(2012年毎日芸術賞)など受賞作多数。1991年10月から翌年6月までパリ大学東洋語学校で日本文学を講義する。海外でも数多くの作品が翻訳されている。2016年2月18日、肺がんのため逝去。

関連シリーズ

目利きが語る“私の10冊”

2008年4月にヒルサイドライブラリーが創設されて4度目の春。その最大の魅力は、各界の「目利き」100人にお選びいただいたヒルサイドライブラリー・コレクションです。 本セミナーでは、毎回「目利き」にご登場いただき、ご自身が選ばれた10冊について語っていただきます。 本は人を通して伝わり、本を介して新たな人と人との交流が生まれます。

※今後の開催予定は決定次第WEBにてお知らせいたします。

- 第1回 池内紀(ドイツ文学者/エッセイスト)終了しました

- 第2回 佐藤忠男(映画評論家)終了しました

- 第3回 青木保(文化人類学者/文化庁長官)終了しました

- 第4回 加藤典洋(文芸評論家)終了しました

- 第5回 中村桂子(生命誌研究者/JT生命誌研究館館長)終了しました

- 第6回 槇文彦(建築家)終了しました

- 第7回 加藤種男(アサヒビール芸術文化財団事務局長)終了しました

- 第8回 野田正彰(精神病理学者)終了しました

- 第9回 福原義春(資生堂名誉会長)終了しました

- 第10回 山本寛斎(デザイナー/プロデューサー)終了しました

- 第11回 菊地成孔(音楽家/文筆家/音楽講師)スペシャル「本と音楽」(1) 菊地成孔が語る「10の本と10の音楽」終了しました

- 第12回 山下洋輔(ジャズピアニスト/作曲家)スペシャル「本と音楽」(2) 山下洋輔が語り、奏でる「本と音楽」終了しました

- 第13回 竹下景子(女優)終了しました

- 第14回 日比野克彦(アーティスト)終了しました

- 第15回 池内了(宇宙物理学者)終了しました

- 第16回 伊東豊雄(建築家)終了しました

- 第17回 東浩紀(作家/批評家)終了しました

- 第18回 平良敬一(建築ジャーナリスト)終了しました

- 第19回 大宮エリー(映画監督・脚本家・作家・演出家・CMプランナー)終了しました

- 第20回 津島佑子(作家)終了しました

- 第21回 原広司(建築家)終了しました

- 第22回 平田オリザ(劇作家/演出家)終了しました

- 第23回 池上高志(複雑系科学/東大教授)終了しました

- 第24回 朝吹真理子(作家)終了しました

- 第25回 隈研吾(建築家)終了しました

- 第26回 三浦雅士(評論家)終了しました

- 第27回 畠山重篤(牡蠣養殖家/NPO法人森は海の恋人理事長)終了しました

- 第28回 小林エリカ(作家・マンガ家)終了しました

- 第29回 森まゆみ(作家・編集者)終了しました

- 第30回 湯山玲子(著述家、ディレクター)終了しました

- 第31回 大竹昭子(作家)終了しました

- 第32回 高橋悠治(作曲家、ピアニスト)終了しました

イベントレポート

デビュー以来数多くの作品を発表され、近年では口承文学への関心を深め、新たな文学世界を展開しておられる作家の津島佑子さん。いわゆる少数民族や先住民族といわれる人々について、もっと親しんで欲しいという思いで選ばれたという10冊。津島さんの著書『黄金の夢の歌』にもつながる世界について語っていただきました。

まずは『アイヌ神謡集』や『マナス キルギス英雄叙事詩』など私たちにはなじみの薄い口承文学の本をご紹介くださり、ご自身の口承文学との出会いや、現地での体験談を交えてお話くださいました。口承文学の本は読みにくいと思いがちです。しかし、それは “読み方の問題”と津島さんは言います。「声があり、みんなの共同体験として機能していた口承文学は、小説と同じ様に読んではつまらない。演じるものであり戯曲を読むつもりで読む」「神話の類に基礎をおいた民族の歴史として丸ごと受け止め、考古学の異物を拾うような気持ちで洗い出していく」などと読み方のこつを教えてくださり、私たちが読書の新しい世界に出会うきっかけとなりました。「これらの物語の群は、ある意味“文学のゆりかご”である」という言葉が印象に残りました。

また、キルギスをはじめ先住民族の抱える問題についてもお話しくださいました。キルギスのひどい放射能汚染のことや、多くの土地がウランや石油の採掘地であり、ビジネスの犠牲になっていること、そしてそのビジネスには日本も大きく関わっていること。多くの日本人が知らなかった衝撃的な事実ばかりでした。「いいかげんこういう近代文明は終わりにしたい。異文化との共存、それに耳を傾けることが重要。興味を持って繋がっていくことが日本を良い国として維持させていく方法」と津島さんは言います。

最後には「パラダイスはどこにもない。ただ、それに近い場所を、私たちが作っていけば良い」という力強いメッセージでセミナーは終了しました。

震災、原発事故を経験した私たちの、これからの生き方を考えるきっかけとなる有意義な時間となりました。